चिकित्सा की योजना में क्रियाकाल का महत्व

क्रिया = चिकित्सा

काल = उचित समय

- सामान्य शब्दों में चिकित्सा का जो उचित समय है, उसे ही क्रियाकाल कहते हैं।

- अन्य शब्दों में विषम (कुपित) दोष जिस क्रम से रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें ही क्रियाकाल कहते हैं।

क्रियाकाल का महत्व :

- क्रियाकाल के ज्ञान से कुपित दोषों की प्रारम्भिक अवस्था में चिकित्सा करके शीघ्र ठीक (शान्त) कर सकते हैं।

क्रियाकाल की अवस्थाएं :

“सञ्चयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्।

व्यक्तिं भेदं च यो वेत्ति रोगाणां स भवेत् मिषक् । (सु.सू. 21/37)

I) सञ्चय

ii) प्रकोप

iii) प्रसर

iv) स्थानसंश्रय

v) व्यक्ति (व्यक्त)

vi) भेद

i) सञ्चय :

- अपने स्थान पर दोषों (वात्त, पित्त, कफ) का बढ़ जाना। यह प्रथम क्रियाकाल है।

- जब किसी दोष का सञ्चय होता है तो शरीर में स्वाभाविक रूप से उस दोष को बढ़ाने वाले आहार-विहार के प्रति अरूचि पैदा हो जाती है और उसके विपरीत गुणों वाले आहार-विहार के प्रति इच्छा पैदा होती है।

- यह एक तरह का प्राकृतिक सूचक (Natural Indicator) है कि कुछ असामान्य शुरू हो रहा है। इसकी इसी समय चिकित्सा हो गई तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी।

- जैसे – शीतल वायु लगने के बाद शीत के विपरीत दुग्ध आदि गर्म आहार की इच्छा होना या धूप लगने के बाद उसके विपरीत शीतल पेय पदार्थो की स्वाभाविक इच्छा होना।

लक्षण :

“स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मन्दोष्णता अङ्गानां गौरवालस्यम्।’ (सु.सू. 21)

i) वात सञ्चय के लक्षण – स्तब्धपूर्णकोष्ठता :- कोष्ठ में स्तब्धता, पूर्णता

ii) पित्त सञ्चय के लक्षण – पीतावभासता :- त्वचा का वर्ण पीला हो जाता है।

iii) कफ सञ्चय के लक्षण – मन्दोष्णता, अङ्गानां गौरवालस्यम् :- शरीर की उष्णता में कमी तथा अंगों में भारीपन व आलस्य।

नोट :- ऊपर दोषों के अनुसार अलग-अलग लक्षण बताए गए हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। परीक्षा की दृष्टि से दोषों के अनुसार अलग-अलग लक्षण याद करने की आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मक पक्ष :

- उपरोक्त सभी लक्षणों को यदि ध्यान से देखा जाए तो ये सभी लक्षण भूख से ज्यादा खाने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। ज्यादा भोजन करने से वायु को सामान्य सञ्चरण के लिए स्थान न मिलने से कोष्ठ में स्तब्धता व पूर्णता के लक्षण उत्पन्न होते है।

- वात दोष के कारण ही पंगु कफ चलायमान रहता है तो अंगों में भारीपन महसूस नहीं होता है। वायु दोष का सामान्य सञ्चरण नहीं होता, इसी के परिणामस्वरूप अंगों में भारीपन व आलस्य उत्पन्न होता है।

- कोष्ठ में भोजन अधिक होने से शरीर स्वाभाविक रूप से उसे पचाने के लिए और अधिक प्रयास करता है। इस प्रयास में आतों में रक्त संचरण और ज्यादा बढ़ जाता है और शाखाओं में रक्त सामान्य से कम हो जाता है तो त्वचा पीत वर्ण की दिखाई देती है। शाखाओं में रक्त कम होने के कारण ही शरीर की उष्णता भी कम हो जाती है।

सञ्चय दो प्रकार का होता है :

| दोष सञ्चय | ऋतु |

| वात सञ्चय | ग्रीष्म |

| पित्त सञ्चय | वर्षा |

| कफ सञ्चय | हेमन्त, शिशिर |

ii) प्रकोप

‘कोपस्तून्मार्ग गामिता।’ (अ.हृ.सू.)

- दोषों का उन्मार्ग गमन प्रकोप कहलाता है।

- दोष का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर लक्षण उत्पन्न करना प्रकोप कहलाता है।

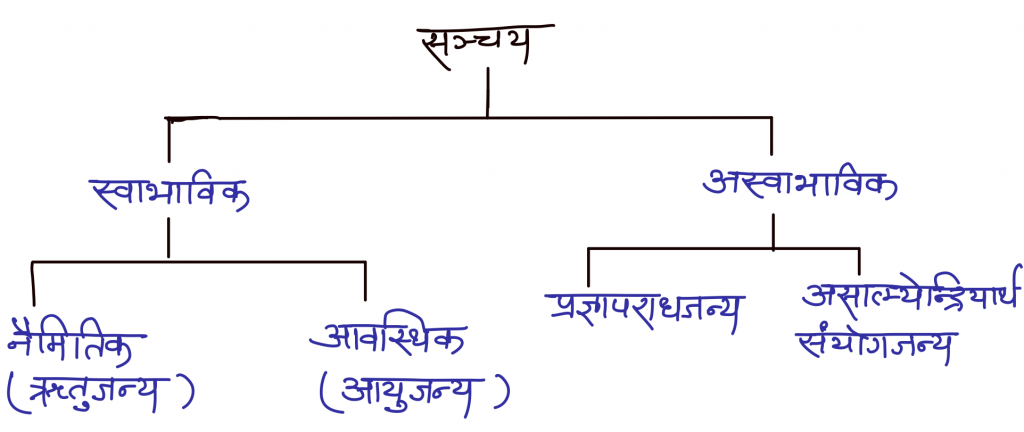

प्रकोप के दो प्रकार :

i) स्वाभाविक (ऋतुजन्य)

ii) अस्वाभाविक (मिथ्या आहार-विहारजन्य)

| दोष प्रकोप | ऋतु |

| वात प्रकोप | वर्षा |

| पित्त प्रकोप | शरद |

| कफ प्रकोप | वसन्त |

प्रकोप के लक्षण :

“कोष्ठतोदसंचरणात् अम्लिकापिपासादाहान्नद्वेषहदयोत्क्लेशाश्च“ (सु.सू. )

i) वात प्रकोप के लक्षण –

- कोष्ठतोदसंचरणात् : कोष्ठ में पीड़ा (सूई चुभने के समान) व वायु का संचरण

ii) पित्त प्रकोप के लक्षण –

- अम्लिकापिपासादाह : अम्ल उद्गार (डकार), प्यास व जलन

iii) कफ प्रकोप के लक्षण –

- अन्नद्वेषहृदयोत्क्लेश : अन्न में अरूचि व जी मचलाना

यदि प्रथम क्रियाकाल के समय चिकित्सा नहीं की गई तो द्वितीय क्रियाकाल अर्थात् प्रकोप की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

क्रियात्मक पक्ष :

- सञ्चय की अवस्था में वायु दोष की केवल वृद्धि प्रारम्भ होती है। प्रकोप अवस्था में वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि वह पीड़ा व असामान्य संचरण करने लगती है।

- अन्न का पाचन ठीक न होने से अन्न का अम्ल पाक होता है। इसीलिए पित्त प्रकुपित होकर अम्ल उद्गार व दाह को उत्पन्न करता है।

- कफ के प्रकोप से (अन्न का सम्यक् पाचन न होने से) भोजन की इच्छा नहीं होती और जी मचलता है।

- इस अवस्था में यदि दीपन-पाचन औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाए तो सभी लक्षण ठीक हो सकते है।

iii) प्रसर

- कुपित हुए दोषों का पूरे शरीर में फैलना ‘प्रसर’ कहलाता है।

प्रसर के लक्षण :

i) वात : विमार्गगमन, आटोप

ii) पित्त : ओष (उष्णता)

चोष (चूसे जाने जैसी पीड़ा)

परिदाह (जलन)

धूमायन (धुआँ उठने जैसा लगना)

iii) कफ : अरोचक (अरूचि)

अविपाक (पाचन ठीक न होना)

अंङ्गसाद (अंगों में थकावट)

छर्दि (उल्टी)

दोषों के प्रसर के 15 प्रकार :

- दोष कभी अकेले, कभी दो, कभी तीनों, कभी रक्त को भी साथ लेकर शरीर में फैल जाते हैं।

| 1. वात | 6. वात-कफ | 11. वातपित्तकफ |

| 2. पित्त | 7. पित्त-कफ | 12. वातकफरक्त |

| 3. कफ | 8. वात-रक्त | 13. पित्तकफरक्त |

| 4. रक्त | 9. पित्त-रक्त | 14. वातपित्तरक्त |

| 5. वात-पित्त | 10. कफ-रक्त | 15. वातपित्तकफरक्त |

क्रियात्मक पक्ष :

- वायु प्रकोप के बाद सभी जगह फैलना शुरू करती है तो आटोप (गुडगुडाहट) होता है। अन्न का अम्ल पाक इतना अधिक हो जाता है कि कोष्ठ में जलन आदि महसूस होना शुरू हो जाता है ।

- कफ की प्रकोप अवस्था में जी मीचलना आदि लक्षण होते है। प्रसर अवस्था में उल्टी हो जाती है।

सञ्चय-प्रकोप-प्रसर के लक्षणों को अलग-अलग दोषानुसार इसीलिए लिखा गया है ताकि समझने में आसानी हो। परीक्षा की दृष्टि से दोषानुसार याद करना अनिवार्य नहीं है।

| दोष | सञ्चय | प्रकोप | प्रसर |

| वात | कोष्ठ में भारीपन | कोष्ठ में पीडा | आटोप (गुड़गुड़ाहट) |

| पित्त | त्वचा का रंग पीला | अम्ल उद्गार | जलन |

| कफ | अंगों में भारीपन | जी मिचलाना | उल्टी (छर्दि) |

iv) स्थानसंश्रय :

कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् ।

यत्र संङ्ग खवैगुण्याद् व्याधिस्तत्रोपजायते।। (सु.सू. 24/10)

- कुपित हुए दोष शरीर में फैलते हुए जहाँ स्त्रोतो में खवैगुण्य पाते हैं, वही रूक कर रोग के पूर्वरूप को उत्पन्न करते है।

रोगोत्पत्ति के इस क्रम में पहले दोष दूष्य से संयोग करते है, इस संयोग को दोष-दूष्य-सम्मूर्छना कहते है। यह सम्मूर्छना स्थानसंश्रय की अवस्था में ही होती है।

महत्त्व :

i) दोष-दूष्य-सम्मूर्छना इसी अवस्था में होती है।

ii) पूर्वरूप (भाविव्याधिप्रबोधकम्) इसी अवस्था में होते हैं।

iii) खवैगुण्य

यह रोगों की चिकित्सा का चौथा काल है। जैसे- उदर स्थित दोष मन्दाग्नि, अतिसार आदि उत्पन्न करते है।

v) व्यक्ति (व्यक्त)

- संचय-प्रकोप-प्रसर-स्थानसंश्रय की अवस्थाओं में यदि उचित प्रकार से चिकित्सा नहीं की जाती तो रोग के लक्षण (रूप) व्यक्त हो जाते है।

- स्थानसंश्रय अवस्था में रोग के पूर्व रूप प्रकट होते है। इस अवस्था में रूप प्रकट होते है। यह चिकित्सा का पांचवा काल है।

- जैसे- ज्वर में सन्ताप होना, अतिसार में गुदा मार्ग से द्रव मल का निकलना आदि।

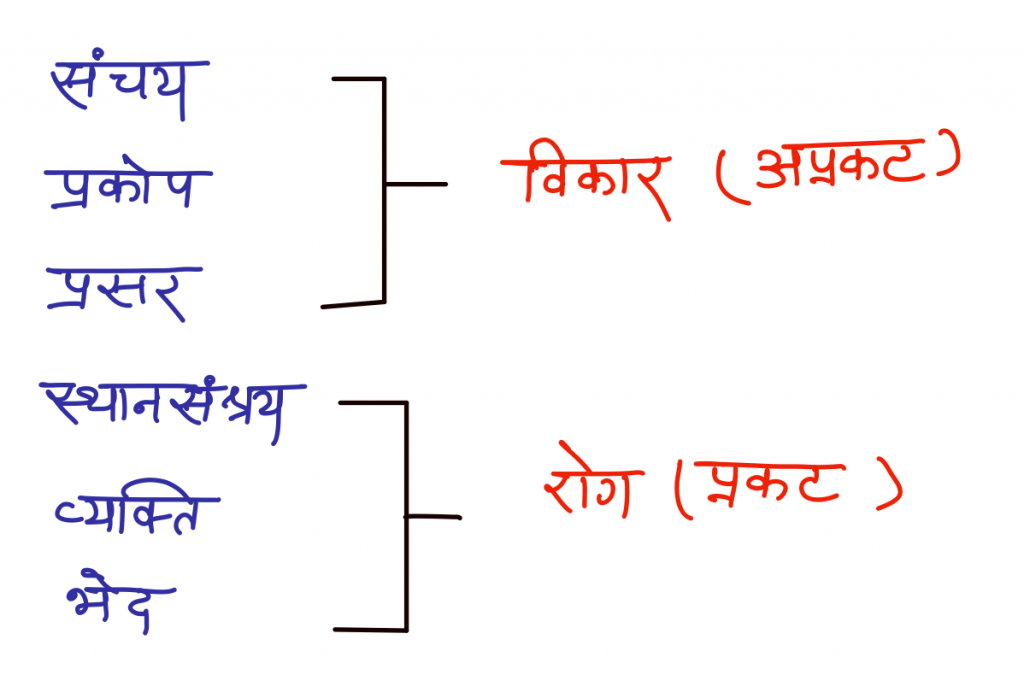

प्रथम तीन अवस्थाओं के लक्षणों को विकार कहते है। यही विकार जब शरीर में आश्रय बना लेते है तो उसे रोग कहते है।

vi) भेद

- यह चिकित्सा का छठा काल है। क्रियाकाल की व्यक्त्ति अवस्था में सम्यक् प्रकार से चिकित्सा न होने से भेद की अवस्था उत्पन्न होती है।

- जैसे व्यक्त अवस्था में रोग के लक्षण उत्पन्न होते है, वैसे ही भेदावस्था में रोग के भेद उत्पन्न होते है अर्थात् रोग में किस दोष की प्रधानता है। रोग वातिक है, पैत्तिक है, कफज है या सान्निपातिक है।

- जिन रोगों में दोषों के आधार पर भेद नहीं होते, उन रोगों में रोग का अधिक समय तक बने रहना (दीर्घकाल अनुबन्ध) ही छठा क्रियाकाल है।

इस प्रकार सभी छः क्रियाकालों का वर्णन कर दिया गया है और प्रत्येक क्रियाकाल की चिकित्सा में उपयोगिता को भी दर्शाया गया है।